一、常规工作情况

(一)科普工作组织管理情况

山东省中医药文化博物馆,隶属山东中医药高等专科学校,由学校党委委员、副校长于晓斌分管,设馆长、副馆长管理岗及办公室、宣传教育部、展览陈列部等职能部门。

博物馆科普工作在学校支持下,由宣教部组织实施,将科普工作列入年度工作计划,制定相关科普工作制度,并制定激励和支持科普的政策,积极与驻地科学技术协会联动、汇报。

(二)向公众提供科普服务工作基础情况

1.对外开放和接待能力

博物馆每年对外开放天数和服务公众天数约287天。总接待人数3万余人次,其中开展讲解服务400余场次,讲解服务10000余人次,开展活动50余场次,服务近万人。

2.基地面积

博物馆馆舍占地面积1500余平方米,总建筑面积5500余平方米。馆舍分两部分,东侧部分三层,西侧部分四层,中间以门厅连接。建有展馆大厅、中医药史馆、中医药专题馆、中药标本馆、校史纪念馆等五馆一厅,并设有多功能厅和休闲大厅,能够满足群众不断增长的中医药文化科普和活动需求。

3.场馆和设备的升级与更新

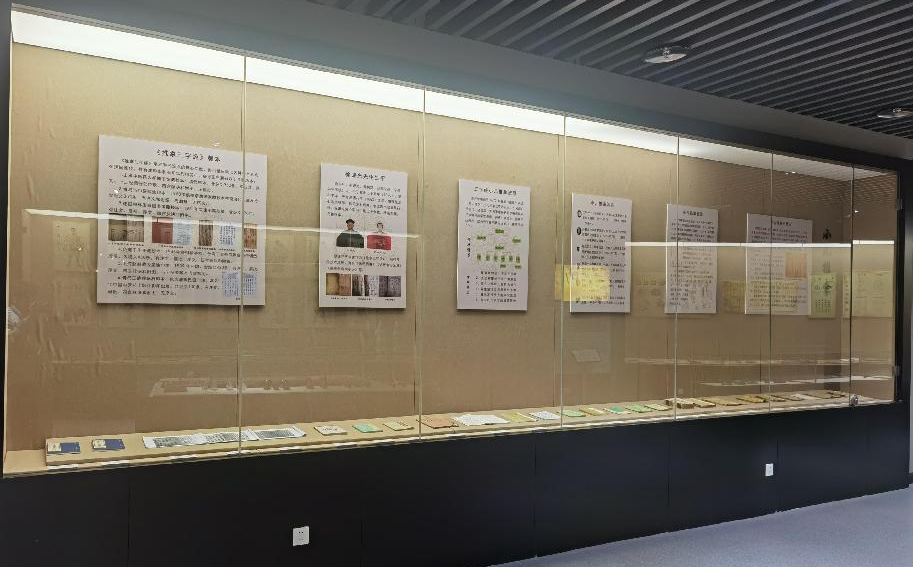

2024年博物馆根据需要再次调整布展,中医药史馆调整宋元时期医学展陈内容,近代百年展区增设民国中医药教育方向展陈内容,中医药专题馆设计布展小儿推拿展示专区,中医养生和中医药文化两个展区重新调整文物布展,展馆更换古籍图书展品50余套、重新制作更换标签300余件。博物馆引入讲解智能机器人,满足宣教需求。校史纪念馆扩建工作正在动工建设中。

小儿推拿展示专区

中医养生展示专区

中医药文化展示专区

讲解智能机器人

(三)本年度开展科普活动情况。

——在基地开展科普活动(科普研学、社会实践、发放资源包等)情况:活动数量25个;参与人数1772人。

——开展进社区、进校园(例如进大学,进中小学)、进乡村、进机关、进社区、进企业等“走出去”科普活动情况:活动数量15个;参与人数2000人。

(四)在重要主题日期间举办主题科普活动的情况。

——全国科普日举办的主题科普活动情况:9月设为科普月,与全国科普日烟台主场活动,举办健康知识问答题服务、手作体验、中医药文化进校园等科普活动9场次;参与人数725人。开展中医药文化科普讲解活动28场,1817人。

其中博物馆与牟平区科学技术协会、昆嵛山自然中心、牟平区博物馆联合举办的第四届“江山处处是药香”药用植物摄影大赛暨中药植物摄影作品展获评山东省2024年全国科普日优秀活动。

——其他重要主题日期间举办的主题科普活动情况。

3月开展女性健康科普主题活动,开展“岐黄承薪火强身健体,巾帼绽芳华守护公平”主题活动6场次,服务200人。

4月公益科普月,开展经典诵读、昆嵛研学、香囊制作、进社区送服务等活动5场次,服务465人。

5月国际博物馆日、科技工作者日开展公益讲解、一杯清茶问古今茶会、非遗进校园拓片制作、第二届烟台市山海茶会科普茶文化与健康、第二届烟台仿宋点茶大赛等活动5场次,服务600人。

7月中医药文化主题科普服务月以“传承千年智慧 守护群众健康”为主题,开展中医功法习练、中医药文化夜市、养马岛度假村义诊、线上中医药文化活动、中国民族医药协会中医药(民族医药)博物馆专业委员会第三届学术会议等共计13场次,直接参与群众1331人次。

10月青少年中医药文化科普月,开展活动4场次,中医药文化走进新牟小学、沙子小学、新城小学,与招远卫健局、关工委、红十字会等共建金都少年杏林班,服务近200人。

11月宣教团培养月,开展讲解等培训8场,对外开展研学活动7场,校内中药家事皂制作、书法绘画灯制作3场,服务400人。

12月开展大学生讲解大赛1场,以中医药文化科普为主题,博识妙语,共绘中医药华章。

(五)通过网络媒体平台向公众公布开放信息等情况。

博物馆对公众免费开放,持身份证进馆,参观无须预约;讲解预约可关注山东省中医药文化博物馆微信公众号。

博物馆 新媒体 宣传平台 |

博物馆官网:https://museum.sdctcm.edu.cn/ |

新浪微博:https://weibo.com/u/6544037339 |

微信公众号:山东省中医药文化博物馆 |

博物馆建有博物馆官方网站、微信公众号、新浪微博等新媒体传播平台,平台内容上传经过审核且保持每月每周更新频次,打造了中医药文化宣传多媒体矩阵,进行中医药文化的宣传。其中,微信公众号累计关注3123人,2024年陆续发布77条推文。微信群、QQ群共计1100余人,坚持每日分享一条中医药知识。有效地提高了基地知名度和社会影响力。

(六)动员科技工作者开展科普服务情况。

——科技工作者开展科普服务53人次。

(七)科普工作经费及人员情况。

——年度科普工作经费投入:50万。

——专、兼职科普人员数量:专职科普人员8人,兼职科普人员教师5人,兼职科普学生40人。

二、特色工作情况

1.丰富的中医药文化馆藏资源与展示,突出中医药特色,讲解讲好中医药新时代故事。

山东省中医药文化博物馆拥有大量珍贵的中医药文物、标本、文献和古籍,包括展馆大厅、中医药史馆、中医药专题馆、中药标本馆、校史纪念馆等多个室内展区和科普互动区,为参观者提供了全面、直观的中医药文化知识体验。博物馆依托山东中医药高等专科学校,有着丰富的科研和科普资源。2024年5月18日,博物馆 “悠悠岐黄——中医药发展历史展”被烟台市文化和旅游局评为全市博物馆陈列展览精品推介精品奖。

科普讲解搭建起博物馆与参观者之间的桥梁,帮助参观者理解展览展品、科普健康知识、中医药文化。科普老师结合博物馆中医药主题展陈,拓展展览内涵,结合当下,讲好中医药新时代故事。屠呦呦根据东晋葛洪《肘后备急方》中“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服”的启示提取青蒿素抗击疟疾获得诺贝尔奖,结合历史上瘟疫、传染病领域中医药发挥的作用讲述中医药在治疗新冠肺炎中彰显的独特优势,诸多经典中成药在现在医学治疗中的应用等等,传统中医药文化在古今对话中再现生机,展现传统中医药文化在回应时代需求中得到的发展延续。

2.多元化的科普教育活动,形成“中医药文化+”的科普模式。

博物馆注重科普教育的多元化和互动性,“请进馆”与“走出去相结合,做好馆内服务的基础上,主动走进乡村、社区、学校、机关等,携手科协、文旅部门、教育部门、行业协会及周边资源单位,形成“博物馆+”的多平台联动模式,开展“中医药文化+传统文化”“中医药文化+廉洁文化”“中医药文化+茶文化”等“中医药文化+”的多样化传播,跨界合作,提供更加深入、多层次的文化体验,提高传播的影响力。

“中医药文化+廉政文化”,2024年博物馆针对党员、领导群体开展“治未病”廉政教育活动138场次,服务4601人,开展中医药文化科普工作的同时,宣传廉洁文化。2024年“治未病”廉政教育基地成功入选《山东廉洁教育地图》“修身之路”教育专线,被牟平区委统战部命名为牟平区党外知识分子共识教育基地。

3.多形式开展青少年中医药文化科普教育。

《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等纲领性文件都强调实施中医药文化传播行动,将中医药文化融入中小学基础教育,中医药文化基因植入和传承要从娃娃抓起。博物馆加强与中小学校、与兄弟馆、与研学机构多平台合作,开发可推广、可执行的中小学研学课程。博物馆与新牟小学联合研发《探秘岐黄宝藏 传承大医精诚精神》研学旅行课程,被评选为山东省优秀研学课程。与龙湖小学深入合作,成立杏林少年班,将中医药文化进校园融入教育体系,作为学校课程,固定上课时间,引进来与走出去相结合、理论课与实践课相结合的形式,既有深厚的教育内容,也有着充满趣味的课堂形式,将中医药文化知识以更加亲和、直观的方式带入小学生的学习生活中,拓展学生的中医药视野。博物馆依托科研课题,整理适合青少年的中医药文化科普读物,依托科学技术协会等平台以“百场科技进校园”活动、科普大篷车等为载体,促进青少年中医药宣传教育的开展。

4.开展中医药特色爱国主义教育

中医药文化蕴藏着丰富的爱国主义教育资源。一方面,中医学发展的悠久历史,见证了中华民族五千年来生生不息的伟大历程,见证了中华文明是世界上唯一没有断代地传承到今天的璀璨文明。一方面,历史上扁鹊、张仲景、孙思邈、李时珍、吴又可、傅青主、黄元御、曹颖甫等诸多医家用行动践行爱国,体现出医家深切的“济世救人”的信念和“天下兴亡匹夫有责”的责任。唐代孙思邈在《千金要方•诊候》中说“古之善为医者,上医医国,中医医人,下医医病”。“上医医国”蕴含的不仅是精湛医术的要求,还包含了医者心系天下苍生、对社会责任的自觉担当,体现了医者修身治国平天下的追求。正如孙思邈《千金要方》第一卷中的《大医精诚》所提出的内容,医道是“至精至微之事”,医者要有精湛的医术,医者更要有医德修养,“先发大慈恻隐之心”,“誓愿普救含灵之苦”。不为良医则为良相,不为良相则为良医,良医与良相一脉相承。近代中华民族危亡之际,也涌现出鲁迅等诸多习医救国的爱国先锋。

博物馆中医药史馆陈列了各时期有代表性的中医药文物、医家、典籍著作,展示了中医药源远流长的发展历史。以中医药史馆为主阵地,开展爱国主义教育,徜徉中医药历史长河,走进积淀深厚的中医药文化,从历史中汲取营养和智慧,增强对传统文化归属感、认同感,树立文化自信,培养爱国情怀。

5.突出的科普成效与影响

作为全国科普教育基地,全国中医药文化宣传教育基地等,博物馆科普活动聚焦老年人、青少年、妇女、党员4类重点人群,约占服务群体的80%,助力公民健康素养提升,对构建一个更加健康和谐的社会具有重要意义,取得了显著的科普成效。

三、问题不足

1.中医药文化博大精深,如何转化成更容易让公众理解和接受的、科学的科普资源需要进一步深入,中医药专业知识科普内涵转化有待进一步提升。

2.激励和支持科普的政策目前没有与学校及教师的个人发展对接。博物馆教师大量时间用于科普工作的开展,教学工作量相对减少,对教师职称晋升等政策体现。

3.相对于公众对中医药文化和健康知识科普的需求来说,博物馆目前科普人员力量不能满足需求。博物馆教师科普力量不仅需要承担科普工作,同时还承担教学等其他任务。博物馆学生团队为大学专科生,学业压力大,投入科普工作的时间有限。

四、工作建议

1.加强科普科普内涵建设

深化对齐鲁中医药文化内涵的研究,系统梳理中医药文化传承脉络,整理中医药名家学术精华和古籍,编辑出版一批富有齐鲁文化特色的研究成果,作为科普教育的重要素材。

加强中医药与现代科技的结合,展示中医药在现代医学中的应用和创新,提升科普内容的时效性和吸引力。

2.创新科普形式

利用多种载体和形式进行科普宣传,如图书、宣传册、挂图、折页以及音像制品、电子读物等,广泛传播中医药文化科普知识。拓展科普传播渠道,建立健全中医药文化科普知识巡讲机制,广泛开展群众性中医药文化活动,推进中医药文化走基层、进乡村。同时,利用微博、抖音、微信公众号等新媒体平台,加大中医药文化的传播力度,扩大科普的受众范围。提升科普教育互动性,设置科普互动区,让参观者通过互动体验了解中医药知识。

3.加强科普人才队伍建设

加强中医药文化科普人才的培养和引进,提升科普队伍的专业素养和服务能力。同时,建立激励机制,鼓励科普人员积极参与科普工作,提高科普工作的质量和效率。

附件:基地最新简介和开放时间

山东省中医药文化博物馆,隶属山东中医药高等专科学校,2017年5月18日建成开馆,面向社会开放。博物馆建筑面积5500余平方米,建有展馆大厅、中医药史馆、中医药专题馆、中药标本馆、校史纪念馆等。博物馆展陈实物与图文结合,穿插展示原始人类生活场景、中药炮制场景、动物姿态标本场景、中医坐堂场景等,设互动体验区,集教学、科研、观赏、科普教育为一体,是科普中医药知识、弘扬中医学文化的重要窗口。

博物馆挂牌为全国科普教育基地、全国中医药文化宣传教育基地、山东省健康教育基地、山东省中小学研学基地、山东省华侨国际文化交流基地、烟台市“治未病”廉政教育基地、烟台市爱国主义教育基地等。

博物馆周三至周日,8:30-17:00开放,16:30之后禁止入馆。持身份证免费入馆参观。